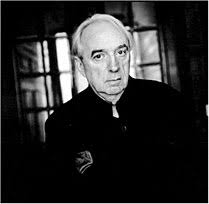

Franck Venaille, « Le Descente de l’Escaut »

DR

« Mais je vous écrirai encore : j’ai tant de choses à vous dire ! J’aime ces petits magasins qui regardent le fleuve. Il s’y vend de la dentelle, des abat-jour, d’anciennes cartes postales humides d’avoir trop approché les âmes des enfants morts enfermées dans des coffrets d’argent. Désormais — mais vous le savez — ce n’est plus ma langue. J’éructe des mots étranges venus de loin, de là-haut et qui, lentement, de village en village, sont venus à ma rencontre. Ma bouche est pleine de sable. Et ma langue est salée. Topografische kaart van België. J’y ai mes points de repère, annotant, soulignant, encadrant courbes du fleuve, lieux et paysages. J’avance et je coche. Tantôt il me semble progresser sur un terrain miné, tantôt entendre quoi ? Des anges, peut-être ! Verrai-je un phoque ? Un cygne noir ! Descendrons-nous en bande hurlante cette eau jamais soumise ? Oui, je vous écrirai. Cette carte, que je tiens serrée, vous indiquera l’endroit exact où je me suis envolé — dispersé ô décembre ! Pardonnez-le moi : je ne crains plus la mort. La formule vaut ce qu’elle vaut, mais quel bel exercice mental de — sans cesse — comparer la réalité de ce relevé à celle du fleuve ! Il naît de tout cela un modeste bonheur dont j’ai presque honte de souligner l’impact. Somptueux tout cela ! Somptueux comme ces tapis que l’on déroule pour recevoir idiots et saints. Je marche en parlant. Çà ! Qu’ici l’on s’exprime et peu importe dans quelle langue ! Les mots craignent-ils la brume ? Ont-ils peur de ce livre ouvert : le brouillard ! Je fais ma guerre. J’attaque et viole la langue maternelle. Je la regarde se balancer sur les gibets. D’où me vient cette fureur ? Me mettrais-je à haïr ma mère après l’avoir, tant de mois, portée ? Eau trouble. Écluses qui, d’effroi, se vident. Voici l’instant où se mettent en marche les péniches et cela me rappelle le départ d’une manifestation où domineraient les drapeaux noirs jaunes et rouges. J’eusse dû m’engager comme soutier. Vivre dans la majesté du mazout. Ô grands arbres blancs ! Vos branches ploient sous une foule d’oiseaux fous. Croyez-moi bien : je sais parfaitement quel luxe m’accompagne, ne suis-je pas redevenu enfant ? Me voici organique au fleuve. Soutier, je suis, prenant des notes, écoutant vieilles et vieux parler. Soutier. Et sans état d’âme ! Je partirai. Le fleuve demeurera sur place. Mais je ne savais pas que tout, ici, serait si noir. La lumière semble tamisée par le diable lui-même. Grisaille. Cela n’empêche pas les enfants de se rendre à l’école, d’entasser leurs vélos à l’avant de la barque du passeur d’eau. Je perçois des rires. Et je poursuis ma route, sans douter, sans frémir, mettant mes pas dans les marques laissées par les fers des chevaux. C’est peut-être ce jour-là que j’osai me poser la seule question qui en vaille la peine : suis-je déjà venu ici, autrefois, tirant les péniches ? Vous m’avez bien compris : ai-je vraiment été cheval ? Il me vient une lente angoisse que je ne cherche plus à dominer. Elle flotte. On dirait de la gaze sur l’eau. La voici qui s’entoure de buée, de larmes oui de larmes. Ai-je été qui j’ai dit ? Mon père, peut-être, le sait. Mais comment oserais-je lui poser la question ? D’ailleurs, que répondrait-il ? Il faut aller plus loin dans le caveau, plus bas, hardiment dans la terre. Soutier, vous dis-je. Ah ! quel métier sain ! Les poumons s’encrassent mais, au moins, ils saisissent tout de la marche du monde. Père ! Hennissez donc, parfois, le soir, rien que pour me mettre sur la voie, rien que pour m’enlever un peu de ce poids d’anxiété qui m’écrase la poitrine. Je n’avais pas songé à la vase. Je n’imaginais pas que cela fût si noir. Les mots, comprenez-le, sont insuffisants pour dire et exprimer la chose. Ô, demain encore, pourtant je vous écrirai !

Franck Venaille

La Descente de l’Escaut

Obsidiane, 1995, rééd. Poésie / Gallimard, 2010