W. G. Sebald, « All’estero »

DR

« Il y a dans cette ville une autre qualité de réveil que celle à laquelle on est habitué. Le jour s’y lève en effet dans le silence, un silence seulement troublé par quelques éclats de voix, un rideau de fer que l’on remonte, les claquements d’ailes des pigeons. Combien de fois, songeais-je, ne me suis-je retrouvé couché dans une chambre d’hôtel, à Vienne, à Francfort ou Bruxelles, et n’ai-je écouté, les mains croisées derrière la tête, non point le silence comme ici mais, les sens en alerte, le déferlement de la circulation qui auparavant, pendant des heures, m’avait déjà hanté sans que j’y prenne garde. C’est donc cela, me disais-je alors, le nouvel océan. Sans relâche, en grands fournées qui recouvrent toute la surface des cités, les vagues accourent, de plus en plus bruyantes, enflent et se cabrent, se brisent avec une sorte de frénésie au paroxysme de leur tumulte et courent sur les pierres et l’asphalte tandis qu’aux retenues des feux rouges d’autres lames se préparent déjà à déferler. Au fil des années, j’en suis arrivé à la conclusion que la vie désormais naît de tout ce fracas, celle qui vient après nous et qui lentement nous mènera à notre perte, comme nous menons lentement à sa perte tout ce qui a été là longtemps avant nous. Irréel, parfaitement irréel, comme s’il ne pouvait qu’être déchiré d’un instant à l’autre, tel m’apparaissait le silence de Venise en ce petit matin de Toussaint où l’atmosphère blanche de la ville pénétrait dans ma chambre par les fenêtres entrouvertes et recouvrait tout, m’immergeant dans un flot de brume. »

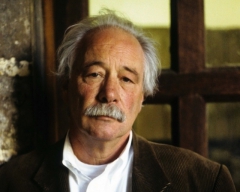

W. G. Sebald

Vertiges

Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau

Actes Sud, 2001