Camillo Sbarbaro, « Lettre du bistrot »

« En état de grâce, ami Volta,

je t’écris d’une gargote la nuit.

État de grâce : car je ne connais plus grand

bien que de contempler

à travers la brume du vin les paysages

dont l’art grossier orne les murs tout autour,

et l’hôtesse moustachue ou la grosse

fille rieuse qui apporte la terrine.

Se mettre à discuter avec son voisin

de hasard ; à celui qui sourit

sourire, aimer tout le monde ;

affranchi du Temps et de l’Espace,

considérer le monde comme le bon dieu.

Et sortir de la gargote léger

comme la montgolfière qui s’envole ;

sentir sous son pied incertain les pavés

comme des tapis de velours ;

et avoir envie de chanter à tue-tête.

Dans le monde changé, je me pilote,

navire qui dévie, jusqu’au port habituel.

Fuite des chats devant le pas sourd.

Arrogant rectangle de lumière

dans la ruelle bruissante de fantômes.

Au carrefour, âcre odeur de chlorure.

En cela je me refais, ami Volta.

Et comme il ne m’est jamais donné d’aimer quelqu’un,

je m’agrippe aux choses comme un naufragé.

Combien de fois ai-je regardé comme une issue

les navires qui sortent du port !

New York, Calcutta, Londres : noms immenses.

Je rêvais de me perdre là, d’être un autre,

d’oublier jusqu’à mon nom.

Maintenant même cette illusion est tombée :

ma lâcheté pèse à mon pied

comme le boulet de plomb au forçat.

Et ainsi passe ma vie,

objet de pitié pour vous, de rire

pour les autres ;

et il me suffit de susciter l’accord

de mes magnanimes amis, les ivrognes…

Jusqu’à ce qu’il fasse jour, j’espère, et que je sorte

d’ici d’un pas ferme et m’achemine

vers quelque place vide, quelque eau sombre

de fleuve…

Ami, je sais qu’aujourd’hui Vénus

te tient à sa merci.

Réjouis-toi ! Ton sang

court plus vigoureux dans tes veines,

ta gorge se serre, et ton cœur quelquefois

cesse de battre comme dans la mort.

Mais si le temps doit venir – que jamais il ne vienne –

où il ne reste du feu que la cendre,

alors toi, viens chercher l’ami.

Tu le trouveras à la taverne dont les vitres

ont des petits rideaux rouges déteints

avec écrit pour enseigne : AU GROS GODET.

Je ne te demanderai pas de tes nouvelles ni des siennes.

Je pousserai vers toi le verre plein

pour qu’en silence avec l’ami boive

l’oubli. »

été 1913

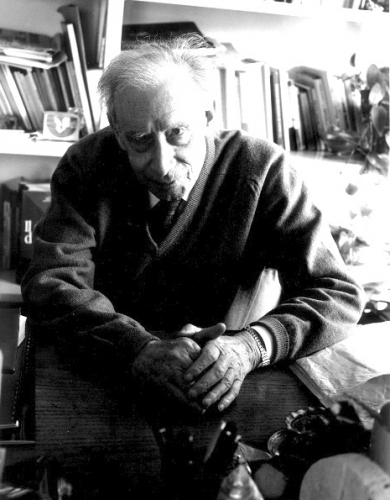

Camillo Sbarbaro

Pianissimo, suivi de Rémanences

Traduit de l’italien par Bernard Vargaftig, Bruna Zanchi et Jean-Baptiste Para

Préface de Guiseppe Conte

Clémence Hiver éditeur, 1991