DR

« Quand enfin tout de même, plutôt parce qu’elle me poussait, me bousculait presque, nous devînmes un couple, cela me rendit malheureux. Pendant qu’elle se déshabillait, avec l’agilité d’une adolescente, je me disais déjà que c’était fini.

Il y avait aussi quelque chose qui était fini, mon idée d’elle, de moi et de notre peuple, et quelque chose de nouveau commençait.

Après notre étreinte, elle disparut en un clin d’œil, sans adieux. Abattu, je m’endormis, et celui qui se réveilla dans la matin d’été était ce tout autre dont “je” m’étonnais déjà enfant, et de même généralement au réveil : indiciblement joyeux, imprégné de douceur, relié à l’extérieur, indomptable.

Et dans les mois qui suivirent, il régna entre nous une pareille présence, sous la forme d’une élégance particulière, sans jamais le danger d’un faux pas ou d’un malentendu. C’était une grâce qui nous rendait invisibles. Lorsque je m’en souviens, je ne vois ni un visage ni un corps, mais à leur place la racine de l’épicéa qui traverse le chemin en forêt, la corde à linge sur la terrasse, les moraines qui se suivent, fuyant au galop à l’horizon de la fenêtre ouverte du train. Avec elle, je me sentais englouti par la terre. Ce gamin dont le regard, en passant sur le sentier de forêt où nous étions allongés, nous traversait. Le groupe de coupeurs de roseaux qui godillaient dans leur canot tout autour de notre banc de sable, chacun les yeux ailleurs, mais jamais sur nous. Une fois, nous nous trouvions sous un cerisier, et nous avons encore disparu à deux, et dans le souvenir ne reste que l’image des cerises en haut sur l’arbre, comme si elles se multipliaient à chaque regard, taches de rouge petites, rondes lumineuses.

Et chaque fois, me dit ma mémoire, je me trouvais ensuite seul. Je la vois bondir hors du cercle, et déjà elle a tourné le coin, elle est sortie de mon champ de vision, elle est devenue inaudible. Puisqu’elle apparaissait toujours comme une sorte d’aventurière, déguisée ou grimée et voilée, elle ne laissait pas la moindre image. »

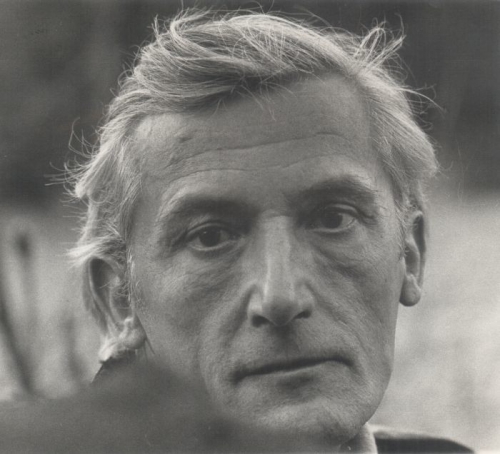

Peter Handke

Mon année dans la baie de Personne – un conte des temps nouveaux

Traduit de l’allemand par Claude-Eusèbe Porcell

Gallimard, 1997, rééd. Folio, 1999