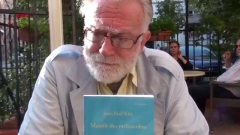

Allain Glykos, « Poétique de famille »

Allain Glykos & Claude Chambard 25 septembre 2015

photographie © la machine à lire

« Ce n’est pas parce que tu écris des livres que tu es plus intelligent que les autres. Je suis d’accord avec elle. Ai-je jamais affirmé une chose pareille ? Non, mais c’est tout comme. En somme, si je parle ce sera porté à mon débit et si je ne dis rien ce sera la même chose. En plus, tes livres, ils ne se vendent même pas, il n’y a donc pas de quoi en être fier. Tu écris, la belle affaire. Elle fait la cuisine, lui il bricole. Chacun sait faire quelque chose et il n’y a aucune raison de considérer qu’une activité est au-dessus des autres. D’abord pourquoi écris-tu ? Oui, elle a raison et pourquoi parles-tu toujours de la famille dans tes livres ? Tu ne peux pas inventer des vraies histoires ?

Tu n’as vraiment pas beaucoup d’imagination. Je regrette de ne pas savoir écrire, parce que des histoires j’en ai plein la tête. Quand je serai à la retraite je m’y mettrai. Ben voyons. Je parle de la famille parce que je n’ai pas eu la chance de connaître de grandes guerres, de grandes épopées. La famille est mon champ de bataille.

Tu es comme ça depuis notre enfance. C’est à cause de toi que notre cousine nous a traités d’orgueilleux pouilleux. Qu’est-ce que tu racontes ? Parfaitement. Tu n’avais pas douze ans, tu l’as croisée dans la rue et tu ne lui as même pas dit bonjour. Elle te faisait honte elle aussi ? Pas du tout, je ne l’avais pas vue. Elle vient de loin ta trahison. Trahison ? Ta trahison de classe. Tu t’es mis à aimer la musique classique, l’opéra, la peinture moderne. Je ne pense pas que la culture, quelle que soit sa forme, soit réservée à une partie de la population. Pour moi, culture est synonyme d’ouverture. Je suis curieux et j’ai eu envie de savoir, de connaître. Je suis allé voir, écouter et j’ai compris, j’ai aimé. Pas tout bien sûr. Devais-je m’interdire d’aller voir ailleurs. Cela ne m’empêche pas de continuer à écouter la chanson populaire et à l’apprécier quand elle est bonne. Le seul critère qui guide mes choix c’est la qualité, l’émotion que je ressens et souvent aussi l’impression d’être plus intelligent après qu’avant. Plus intelligent que les autres, qu’est-ce que je disais ! Non, pas plus intelligent que les autres, plus intelligent que moi-même. Ça ne veut rien dire, plus intelligent que moi-même. Si, je comprends ce qu’il veut dire. Par exemple dans une exposition de peinture ou après la lecture d’un livre. La qualité ! Ce que tu considères toi comme de la qualité. Une peinture qui ne ressemble à rien, sous prétexte que ça fait bien de l’aimer, tu l’aimes. Tu es un dandy, quelqu’un sans personnalité, qui suit la mode, l’air du temps. Tu n’as aucune idée personnelle. Si c’est ce que tu penses, je ne vois pas bien ce que je pourrais ajouter. Ton silence montre bien que tu nous méprises, que nous ne valons pas la peine que tu uses ta salive. Mépris de salon sans profondeur. Qu’est-ce que tu vas chercher là ? Je n’ai aucun mépris pour les gens qui n’ont pas fait d’études, je l’ai déjà dit et je ne cesserai de le répéter. Je préfère d’ailleurs bien souvent écouter un ouvrier, un paysan ou un artisan me parler de son travail, de ses connaissances que d’entendre un soi-disant intellectuel me donner son avis sur tout et sur rien. Je hais les experts qui encombrent les écrans de télévision et les radios. Il y en a qui confondent universitaire et universel. Vous savez, l’université n’est pas épargnée par la bêtise et la médiocrité. Tu dis ça pour me faire plaisir ou tu le penses vraiment ? Je le pense vraiment. Je pense comme Anaxagore que l’homme est intelligent parce qu’il a une main. Tu ne trouves pas que tu pousses un peu ? Qu’est-ce que ça signifie « intelligent parce qu’il a une main » ? Bon, on y va maintenant, sinon l’enterrement aura lieu sans nous. Et puis je trouve un peu obscène de s’engueuler le jour où on enterre Papa. Tu sais, «obscène» commence comme « obsèques ». Obs ! Obs ! Tu insinues qu’il y aurait quelque chose d’obscène dans les obsèques. Je pense en effet que les vivants ont du mal à ne pas être obscènes le jour des enterrements. »

Allain Glykos

Poétique de famille

L’Escampette, 2015