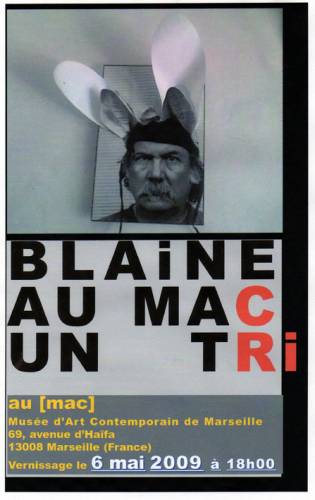

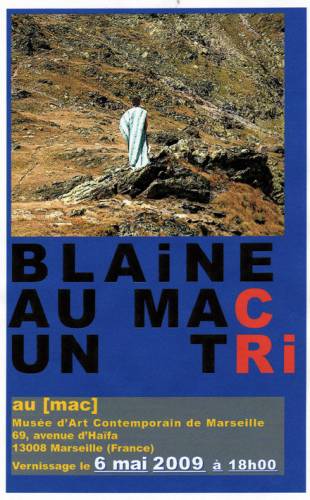

Blaine au Mac, 6 mai - 19 septembre

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour relayer encore ce texte d'une exemplaire lucidité de Bernard Noël.

Toujours, l’État s’innocente au nom du Bien public de la violence qu’il exerce. Et naturellement, il représente cette violence comme la garantie même de ce Bien, alors qu’elle n’est rien d’autre que la garantie de son pouvoir. Cette réalité demeure masquée d’ordinaire par l’obligation d’assurer la protection des personnes et des propriétés, c’est-à-dire leur sécurité. Tant que cette apparence est respectée, tout paraît à chacun normal et conforme à l’ordre social. La situation ne montre sa vraie nature qu’à partir d’un excès de protection qui révèle un excès de présence policière. Dès lors, chacun commence à percevoir une violence latente, qui ne simule d’être un service public que pour asservir ses usagers. Quand les choses en sont là, l’État doit bien sûr inventer de nouveaux dangers pour justifier le renforcement exagéré de sa police : le danger le plus apte aujourd’hui à servir d’excuse est le terrorisme.

Le prétexte du terrorisme a été beaucoup utilisé depuis un siècle, et d’abord par les troupes d’occupation. La fin d’une guerre met fin aux occupations de territoires qu’elle a provoquées sauf si une colonisation lui succède. Quand les colonisés se révoltent, les occupants les combattent au nom de la lutte contre le terrorisme. Tout résistant est donc qualifié de «terroriste » aussi illégitime que soit l’occupation. En cas de « libération », le terroriste jusque-là traité de « criminel » devient un « héros » ou bien un « martyr » s’il a été tué ou exécuté.

Les héros et les martyrs se sont multipliés depuis que les guerres ont troqué la volonté de domination contre celle d’éradiquer le «terrorisme ». Cette dernière volonté est devenue universelle depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center : elle a même été sacralisée sous l’appellation de guerre du Bien contre le Mal. Tous les oppresseurs de la planète ont sauté sur l’occasion de considérer leurs opposants comme des suppôts du Mal, et il s’en est suivi des guerres salutaires, des tortures honorables, des prisons secrètes et des massacres démocratiques. Dans le même temps, la propagande médiatique a normalisé les actes arbitraires et les assassinats de résistants pourvu qu’ils soient « ciblés ».

Tandis que le Bien luttait ainsi contre le Mal, il a repris à ce dernier des méthodes qui le rendent pire que le mal. Conséquence : la plupart des États – en vue de ce Bien là - ont entouré leur pouvoir de précautions si outrées qu’elles sont une menace pour les citoyens et pour leurs droits. Il est par exemple outré que le Président d’une République, qui passe encore pour démocratique, s’entoure de milliers de policiers quand il se produit en public. Et il est également outré que ces policiers, quand ils encombrent les rues, les gares et les lieux publics, traitent leurs concitoyens avec une arrogance et souvent une brutalité qui prouvent à quel point ils sont loin d’être au service de la sécurité.

Nous sommes dans la zone trouble où le rôle des institutions et de leur personnel devient douteux. Une menace est dans l’air, dont la violence potentielle est figurée par le comportement des forces de l’ordre, mais elle nous atteint pour le moment sous d’autres formes, qui semblent ne pas dépendre directement du pouvoir. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas à l’origine de la crise économique qui violente une bonne partie de la population, mais sa manière de la gérer est si évidemment au bénéfice exclusif de ses responsables que ce comportement fait bien davantage violence qu’une franche répression. L’injustice est tout à coup flagrante entre le sort fait aux grands patrons et le désastre social généré par la gestion due à cette caste de privilégiés, un simple clan et pas même une élite.

La violence policière courante s’exerce sur la voie publique ; la violence économique brutalise la vie privée. Tant qu’on ne reçoit pas des coups de matraque, on peut croire qu’ils sont réservés à qui les mérite, alors que licenciements massifs et chômage sont ressentis comme immérités. D’autant plus immérités que l’information annonce en parallèle des bénéfices exorbitants pour certaines entreprises et des gratifications démesurées pour leurs dirigeants et leurs actionnaires. Au fond, l’exercice du pouvoir étant d’abord affaire de « com » (communication) et de séduction médiatique, l’État et ses institutions n’ont, en temps ordinaire, qu’une existence virtuelle pour la majorité des citoyens, et l’information n’a pas davantage de consistance tant qu’elle ne se transforme pas en réalité douloureuse. Alors, quand la situation devient franchement difficile, la douleur subie est décuplée par la comparaison entre le sort des privilégiés et la pauvreté générale de telle sorte que, au lieu de faire rêver, les images « people » suscitent la rage. Le spectacle ne met plus en scène qu’une différence insupportable et l’image, au lieu de fasciner, se retourne contre elle-même en exhibant ce qu’elle masquait. Brusquement, les cerveaux ne sont plus du tout disponibles !

Cette prise de conscience n’apporte pas pour autant la clarté car le pouvoir dispose des moyens de semer la confusion. Qu’est-ce qui, dans la « Crise », relève du système et qu’est-ce qui relève de l’erreur de gestion ? Son désastre est imputé à la spéculation, mais qui a spéculé sinon principalement les banques en accumulant des titres aux dividendes mirifiques soudain devenus « pourris ». Cette pourriture aurait dû ne mortifier que ses acquéreurs puisqu’elle se situait hors de l’économie réelle mais les banques ayant failli, c’est tout le système monétaire qui s’effondre et avec lui l’économie.

Le pouvoir se précipite donc au secours des banques afin de sauver l’économie et, dit-il, de préserver les emplois et la subsistance des citoyens. Pourtant, il y a peu de semaines, la ministre de l’économie assurait que la Crise épargnerait le pays, puis, brusquement, il a fallu de toute urgence donner quelques centaines de milliards à nos banques jusque-là sensées plus prudentes qu’ailleurs. Et cela fait, la Crise a commencé à balayer entreprises et emplois comme si le remède précipitait le mal.

La violence ordinaire que subissait le monde du travail avec la réduction des acquis sociaux s’est trouvée décuplée en quelques semaines par la multiplication des fermetures d’entreprises et des licenciements. En résumé, l’État aurait sauvé les banques pour écarter l’approche d’un krach et cette intervention aurait bien eu des effets bénéfiques puisque les banques affichent des bilans positifs, cependant que les industries ferment et licencient en masse. Qu’en conclure sinon soit à un échec du pouvoir, soit à un mensonge de ce même pouvoir puisque le sauvetage des banques s’est soldé par un désastre?

Faute d’une opposition politique crédible, ce sont les syndicats qui réagissent et qui, pour une fois, s’unissent pour déclencher grèves et manifestations. Le 29 janvier, plus de deux millions de gens défilent dans une centaine de villes. Le Président fixe un rendez-vous aux syndicats trois semaines plus tard et ceux-ci, en dépit du succès de leur action, acceptent ce délai et ne programment une nouvelle journée d’action que pour le 19 mars. Résultat de la négociation : le « social » recevra moins du centième de ce qu’ont reçu les banques. Résultat de la journée du 19 mars : trois millions de manifestants dans un plus grand nombre de villes et refus de la part du pouvoir de nouvelles négociations.

La crudité des rapports de force est dans la différence entre le don fait aux banques et l’obole accordée au social. La minorité gouvernementale compte sur l’impuissance de la majorité populaire et la servilité de ses représentants pour que l’Ordre perdure tel qu’en lui-même à son service. On parle ici et là de situation «prérévolutionnaire », mais cela n’empêche ni les provocations patronales ni les vulgarités vaniteuses du Président. Aux déploiements policiers s’ajoutent des humiliations qui ont le double effet d’exciter la colère et de la décourager. Une colère qui n’agit pas épuise très vite l’énergie qu’elle a suscitée.

La majorité populaire, qui fut séduite et dupée par le Président et son clan, a cessé d’être leur dupe mais sans aller au-delà d’une frustration douloureuse. Il ne suffit pas d’être la victime d’un système pour avoir la volonté de s’organiser afin de le renverser. Les jacqueries sont bien plus nombreuses dans l’histoire que les révolutions : tout porte à croire que le pouvoir les souhaite afin de les réprimer de façon exemplaire. Entre une force sûre d’elle-même et une masse inorganisée n’ayant pour elle que sa rage devant les injustices qu’elle subit, une violence va croissant qui n’a que de faux exutoires comme les séquestrations de patrons ou les sabotages. Ces actes, spontanés et sans lendemain, sont des actes désespérés.

Il existe désormais un désespoir programmé, qui est la forme nouvelle d’une violence oppressive ayant pour but de briser la volonté de résistance. Et de le faire en poussant les victimes à bout afin de leur démontrer que leur révolte ne peut rien, ce qui transforme l’impuissance en humiliation. Cette violence est systématiquement pratiquée par l’un des pays les plus représentatifs de la politique du bloc capitaliste : elle consiste à réduire la population d’un territoire au désespoir et à la maintenir interminablement dans cet état. Des incursions guerrières, des bombardements, des assassinats corsent régulièrement l’effet de l’encerclement et de l’embargo. Le propos est d’épuiser les victimes pour qu’elles fuient enfin le pays ou bien se laissent domestiquer.

L’expérimentation du désespoir est poussée là vers son paroxysme parce qu’elle est le substitut d’un désir de meurtre collectif qui n’ose pas se réaliser. Mais n’y a-t-il pas un désir semblable, qui bien sûr ne s’avouera jamais, dans la destruction mortifère des services publics, la mise à la rue de gens par milliers, la chasse aux émigrés ? Cette suggestion n’est exagérée que dans la mesure où les promoteurs de ces méfaits se gardent d’en publier clairement les conséquences. Toutefois à force de délocalisations, de pertes d’emplois, de suppressions de lits dans les hôpitaux, de remplacement du service par la rentabilité, d’éloges du travail quand il devient introuvable, une situation générale est créée qui, peu à peu, met une part toujours plus grande de la population sous le seuil du supportable et l’obligation de le supporter.

Naturellement, le pouvoir accuse la Crise pour s’innocenter, mais la Crise ne fait qu’accélérer ce que le Clan appelait des réformes. Et il ose même assurer que la poursuite des réformes pourrait avoir raison de la Crise… Les victimes de cette surenchère libérale sont évidemment aussi exaspérées qu’ impuissantes, donc mûres pour le désespoir car la force de leur colère va s’épuiser entre un pouvoir qui les défie du haut de sa police, une gauche inexistante et des syndicats prenant soin de ne pas utiliser l’arme pourtant imbattable de la grève générale.

Pousser à la révolte et rendre cette révolte impossible afin de mater définitivement les classes qui doivent subir l’exploitation n’est que la partie la plus violente d’un plan déjà mis en œuvre depuis longtemps. Sans doute cette accélération opportune a-t-elle été provoquée par la Crise et ses conséquences économiques, lesquelles ont mis de la crudité dans les intérêts antipopulaires de la domination, mais la volonté d’établir une passivité générale au moyen des media avait déjà poussé très loin son plan. Cette passivité s’est trouvée brusquement troublée par des atteintes insupportables à la vie courante si bien – comme dit plus haut – que les cerveaux ont cessé d’être massivement disponibles. Il fallait dès lors décourager la résistance pour que son mouvement rendu en lui-même impuissant devienne le lieu d’une humiliation exemplaire ne laissant pas d’autre alternative que la soumission. Ainsi le pouvoir économique, qui détient la réalité du pouvoir, dévoile sa nature totalitaire et son mépris à l’égard d’une majorité qu’il s’agit de maintenir dans la servilité en attendant qu’il soit un jour nécessaire de l’exterminer.

Bernard Noël

“Enfant, j’espérais devenir un livre quand je serais grand. Pas un écrivain, un livre : les hommes se font tuer comme des fourmis. Les écrivains aussi. Mais un livre, même si on le détruisait méthodiquement, il en subsisterait toujours quelque part un exemplaire qui ressusciterait sur une étagère, au fond d’un rayonnage dans quelque bibliothèque perdue, à Reykjavik, Valladolid ou Vancouver.”

“Enfant, j’espérais devenir un livre quand je serais grand. Pas un écrivain, un livre : les hommes se font tuer comme des fourmis. Les écrivains aussi. Mais un livre, même si on le détruisait méthodiquement, il en subsisterait toujours quelque part un exemplaire qui ressusciterait sur une étagère, au fond d’un rayonnage dans quelque bibliothèque perdue, à Reykjavik, Valladolid ou Vancouver.”

Amos Oz, Une histoire d’amour et de ténèbres

Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen

Gallimard, 2004, réed. Folio n° 4265, 2008

Le dix-septième numéro de CCP (cahier critique de poésie) publié par le Centre international de poésie Marseille vient de paraître.

Parmi les excellents articles de cette copieuse livraison de 308 pages, on trouve page 104 un remarquable article de Pierre Parlant sur mes deux derniers livres, parus l'an dernier, article que je ne résiste pas à communiquer ici.

CCP n° 17 dossier Paul Celan / Ghérasim Luca ; 17x21 ; 308 p. ; 15 €

cipM, centre de la Vieille-Charité, 2, rue de la Charité - 13236 Marseille cedex 02 www.cimparseille.com

Claude Chambard,

Le chemin vers la cabane, Le Bleu du ciel, 64p., 10 €

Young Appolo, La Cabane, 20 p., 6 €

Qu’abrite une cabane sinon la vive conscience du fait précaire d’exister ? Elle se distingue donc d’un refuge immédiat. Reste qu’il faut pouvoir s’y rendre. Les choses se compliquent alors car la cabane semble justement se soustraire à la visite, n’avoir presque aucune consistance, « Je ne sais pas où est la cabane. & tu n’es toi-même sûre de rien.» On en viendrait vite à poser que la cabane — le mot, la chose, «des souvenirs frottés à des mots éparpillés» — désigne précisément ce qui, dans nos vies d’êtres de parole, ne peut s’atteindre, ce avec quoi rien ne saurait coïncider. Ainsi s’agit-il seulement de l’approcher — Claude Chambard s’y emploie scrupuleusement de livre en livre —, d’emprunter son chemin — une géométrie pacifiante, des plantes nous y attendent—, sans jamais s’y installer. Cabane serait donc l’autre nom pour penser, moyennant ce «chemin» et l’endurance qu’il suppose, le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, avec le réel aussi bien; ou encore la preuve que nous ne sommes rien sinon ce rapport même. Et dans l’écart le paradoxe du semblable se manifeste impérieusement, «Car je ne puis plus faire autrement. / Je regarde l’enfant & la femme & l’enfant. / Je cherche leur ressemblance.» L’élégie, i.e. la poésie en son essence, procède probablement de ce regard particulier, mélange d’audace et d’inquiétude, auquel correspond aussitôt dans la langue la conviction d’une singularité définitive, précieuse, de tous êtres, quels qu’ils soient, chacun conspirant à la levée pour nous d’«un jour sur la terre». On ne s’étonnera pas que des fantômes surgissent, ne sont ils pas en nous les marques vivantes de ce qui n’en finit pas de disparaître ?

Young Appolo, évoquant notamment les derniers jours de Walter Benjamin, construit lui aussi à sa façon une authentique et délicate intrigue spectrale, «les mots se dérobent, ils ne comprennent pas qu’ils sont le récit sans moi.»

Pierre Parlant

Durant le Printemps des poètes, l'Affiche de poésie n° 49, réalisée par Sophie et Claude Chambard est à voir à Bordeaux, dans des panneaux Decaux.

« […] une année jour pour jour après le début de mon voyage, je me trouvai dans l’incapacité quasi totale de me mouvoir, si bien qu’il fallu me transporter à l’hôpital de la capitale régionale, Norwich, où j’entrepris, du moins en pensée, de rédiger les pages qui suivent. Je me rappelle très précisément qu’aussitôt après avoir pris possession de ma chambre, au huitième étage du bâtiment, je devins la proie d’une véritable hantise, me figurant que les vastes espaces que j’avais franchis l’été précédent dans le Suffolk s’étaient définitivement rétractés en un seul point aveugle et sourd. Il est vrai que de mon lit je ne voyais du monde qu’un morceau de ciel blafard s’inscrivant dans l’embrasure de la fenêtre.

« […] une année jour pour jour après le début de mon voyage, je me trouvai dans l’incapacité quasi totale de me mouvoir, si bien qu’il fallu me transporter à l’hôpital de la capitale régionale, Norwich, où j’entrepris, du moins en pensée, de rédiger les pages qui suivent. Je me rappelle très précisément qu’aussitôt après avoir pris possession de ma chambre, au huitième étage du bâtiment, je devins la proie d’une véritable hantise, me figurant que les vastes espaces que j’avais franchis l’été précédent dans le Suffolk s’étaient définitivement rétractés en un seul point aveugle et sourd. Il est vrai que de mon lit je ne voyais du monde qu’un morceau de ciel blafard s’inscrivant dans l’embrasure de la fenêtre.

À maintes reprises déjà, au fil de la journée, le désir m’était venu de jeter un regard par cette fenêtre d’hôpital bizarrement voilée d’un filet noir afin de m’assurer que la réalité ne s’était pas, comme je le craignais, évanouie à jamais ; à la nuit tombante, il devint si fort qu’après avoir réussi à me glisser par-dessus le bord du lit, moitié à plat ventre, moitié sur le flanc et, une fois au sol, à rejoindre le mur à quatre pattes, je me redressai malgré les douleurs que cela me causait, me hissant à grand-peine, cramponné à l’appui de fenêtre. Dans la posture crispée d’une créature qui vient d’adopter pour la première fois la station debout, je me tins ensuite contre la vitre et ne pus m’empêcher de songer à la scène dans laquelle le pauvre Gregor, s’agrippant de ses petites pattes tremblantes au dossier de son siège, regarde par la fenêtre de sa chambre, avec le souvenir imprécis, est-il dit, de ce qu’il avait du ressentir de libérateur autrefois, du seul fait de regarder au dehors. Et de même que Gregor, avec ses yeux devenus troubles, ne reconnaissait plus la silencieuse rue Charlotte, où il vivait depuis des années avec les siens, et la tenait pour un désert grisâtre, de même la ville familière, qui se déployait des aires d’accès à l’hôpital jusqu’à l’horizon, me paraissait totalement étrangère. Je n’arrivais pas à croire que tout en bas, parmi ces murs encastrés les uns dans les autres, quelque chose pût encore bouger ; j’avais l’impression que mon regard plongeait du haut d’une falaise sur une mer de roche ou sur un champ de décombres d’où les sombres masses des tours de parking surgissaient tels des blocs erratiques. Hormis une infirmière franchissant le misérable espace vert aménagé à l’entrée pour prendre son service de nuit, on ne voyait personne dans les environs. Une ambulance coiffée du gyrophare bleu progressait en bifurquant lentement à plusieurs croisements, du centre ville vers le pavillon des urgences. Le son de la sirène n’arrivait pas jusque là-haut. À l’altitude où je me trouvais, j’étais entouré d’un silence presque total, pour ainsi dire artificiel. La seule chose que j’entendais à la fenêtre, c’était le souffle de l’air et, parfois, lorsque celui-ci s’interrompait momentanément, le sifflement qui ne cessait jamais complètement dans mes propres oreilles. »

W. G. Sebald

Les Anneaux de Saturne

Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss

Actes Sud, 1999

“Je suis parfois tenté d’écrire un peu sur ma vie, d’expliquer comment je suis passé d’un roman à l'autre, de raconter comment j’ai grandi. Parce que j’ai l'impression de grandir avec mes romans. Je n’attache pas tellement d’importance au fait qu’ils soient publiés ou non ; l’important, pour moi, c’est de les écrire. Pendant qu’on écrit, non seulement on en apprend beaucoup sur le métier, mais on est aussi au plus près des émotions.”

“Je suis parfois tenté d’écrire un peu sur ma vie, d’expliquer comment je suis passé d’un roman à l'autre, de raconter comment j’ai grandi. Parce que j’ai l'impression de grandir avec mes romans. Je n’attache pas tellement d’importance au fait qu’ils soient publiés ou non ; l’important, pour moi, c’est de les écrire. Pendant qu’on écrit, non seulement on en apprend beaucoup sur le métier, mais on est aussi au plus près des émotions.”

“Quand il m’arrive de passer une journée sans écrire, je me sens comme si je m’étais habillé sans m’être douché. Quand je n’écris pas je suis envahi par une profonde sensation d’absence et de vide. Quand je n’écris pas, je suis assailli par un terrible sentiment de culpabilité que je n’ai jamais cessé de ressentir.

Mon rythme est infernal : je travaille douze heures par jour. Quand je pars en voyage pour présenter un livre et que je dois donner des interviews et faire tout ce qu’il faut pour en assurer la promotion, je récupère le temps perdu pendant la nuit et j’écris jusqu'à deux ou trois heures du matin. Peu importe que je sois en Allemagne, en Autriche ou en Espagne, que je doive me lever de bonne heure ou que je sois fatigué ; il faut que j’écrive tous les jours, j’en ai besoin pour ne pas me sentir coupable.”

in María Luisa Blanco

Conversations avec António Lobo Antunes

Traduit de l'espagnol par Michelle Giudicelli

Christian Bourgois, 2001

Aucun express

Aucun express

Aucun express ne m'emmènera

Vers la félicité

Aucun tacot n'y accostera

Aucun Concorde n'aura ton envergure

Aucun navire n'y va

Sinon toi

Aucun trolley ne me tiendra

Si haut perché

Aucun vapeur ne me fera fondre

Des escalators au chariot ailé

J'ai tout essayé

J'ai tout essayé

[Refrain] :

J'ai longé ton corps

Epousé ses méandres

Je me suis emporté

Transporté

Par delà les abysses

Par dessus les vergers

Délaissant les grands axes

J'ai pris la contre-allée

Je me suis emporté

Transporté

Aucun landau ne me laissera

Bouche bée

Aucun Walhalla ne vaut le détour

Aucun astronef ne s'y attarde

Aucun navire n'y va

Sinon toi

[Refrain]

Aucun express ne m'emmènera vers

la félicité

Aucun tacot n'y accostera

Aucun Concorde n'aura ton envergure

Aucun navire n'y va

Aucun

[Refrain]

in Fantaisie militaire, 1998

Pierre Bourgeade né le 7 novembre 1927 à Morlanne (64) est mort hier, 12 mars 2009.

Pierre Bourgeade né le 7 novembre 1927 à Morlanne (64) est mort hier, 12 mars 2009.

TOMBEAU DE PIERRE (MOLINIER)

“Molinier habite un deux-pièces cuisine dans un vétuste et poussiéreux hôtel du vieux Bordeaux. La seconde pièce est celle où Molinier travaille, mange, dort, peint, photographie, développe, tire, agrandit, menuise, forge, etc. Pièce encombrée de tableaux, livres, mannequins, fusils, poupées, couteaux, pinceaux, habits noirs, cravaches, fouets, bottines, bracelets, fers, simulacres. Vastes tiroirs secrets recélant quatre-vingt-trois sortes de condoms. Dans la première pièce, où l'on entre sitôt la porte vermoulue, Molinier entasse, depuis plus de trente ans, tous les détritus non périssables (impérissables ?) de sa vie. Ces détritus forment aujourd'hui (février 73) un tumulus de quelques tonnes, qui grandit tous les jours, et au sommet duquel est fichée une croix de bois noir sur laquelle on peut lire :

PIERRE MOLINIER

1900-19--

L'intention de Molinier est d'écrire, le jour venu, la date qui manque, de se coucher sur le tas de déchets, seul, en souliers de femme, les levrettes fardées, une voilette sur l'épi, et de se tirer une balle dans la tête.”

Extrait de “nocturne” in L'Aurore boréale,

Gallimard, coll. Le Chemin, 1973

Sur Pierre Bourgeade: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourgeade

Inventaire/Invention disparaît. C'est grave. D'autres éditeurs, diffuseurs, associations… sont dans des situations plus que précaires, intenables.

Inventaire/Invention disparaît. C'est grave. D'autres éditeurs, diffuseurs, associations… sont dans des situations plus que précaires, intenables.

Patrick Cahuzac s'ouvre ici sur la façon dont les pouvoirs publics résolvent les difficultés de ceux qui portent la culture dans ce pays.

Chers amis,

Au mois de décembre 2008 et, de nouveau, en janvier 2009, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, notre principal partenaire depuis 10 ans, nous a refusé une subvention pour l'année 2008 et l'avance habituelle de notre subvention de fonctionnement, versée en début d'année, pour 2009. Il ne nous a pas été donné d'explication bien claire au sujet de ce désengagement brutal (d'autant plus brutal qu'une convention nous liait jusqu'en 2010).

La gestion de l'association ne saurait être en cause puisqu'en dix ans d'existence, nous n'avons jamais été déficitaires. Il semblerait que l'explication soit à chercher du côté de « la nouvelle politique culturelle » du conseil général de Seine-Saint-Denis, mise en œuvre depuis le changement de majorité politique de cette assemblée, en mars 2008...

Le Conseil général savait parfaitement qu'en agissant ainsi, il nous condamnait. Ce retrait brutal s'est en effet produit au pire moment de l'année, lorsque nos caisses sont vides. Il ne nous laissait aucune chance.

Comme il n'était pas dans les intentions de nos autres partenaires (Drac et Conseil régional) de pallier au désengagement du conseil général de Seine-Saint-Denis, nous avons été contraints de nous placer en cessation de paiement. La liquidation de l'association sera probablement prononcée dans les jours prochains par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Depuis les élections présidentielles de mai 2007, la vie de l'association était devenue difficile. L'État avait réduit son aide de près de 50%. Continuer n'allait pas de soi. Certains savent que je travaillais à peu près bénévolement depuis ce temps dans le but de préserver l'équilibre financier de l'association et de ne licencier personne. C'était précaire mais nous y arrivions. Les ateliers de lecture étaient conduits dans des dizaines de classe, en Seine-Saint-Denis principalement, les livres paraissaient, le site était vivant...

Inventaire/Invention a été une aventure intellectuelle et humaine extraordinaire. Elle a été possible grâce à des hommes et des femmes qui ont aimé ce projet et qui s'y sont reconnus, s'y sont investis, y ont cru. Je les remercie tous et toutes, du fond du coeur.

Patrick Cahuzac

le 9 fevrier 2009

Inventaire/Invention

pôle [multimédia] de création littéraire

Parc de la Villette

211, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

info@inventaire-invention.com

Nous sommes des livres brefs.

Quelques pages.

De minuscules dos dans la très grande bibliothèque.

Mais la voix, la langue, prennent toute la place et flottent éternellement.

Tout poème est un silence qui n’a pas voulu devenir bavard.

Chaque langue est un sacrifice au silence.

Celui qui écrit se tait, ne se tait pas, jamais.

Dans le livre, la voix est silencieuse.

C’est de la langue qui se fige.

Tous ceux qui écrivent, en regard de la voix, ont la gorge tranchée.

Les enfants lisent à haute voix. Leur index suit les mots un à un.

Parfois ils les brusquent, ils buttent, sautent, enjambent… donnent de la voix, de la gorge, de la poitrine, du ventre, sortent les mots du livre, bâtissent des arches, des ponts, des palais pour la voix, écorchent les mots, remplissent le monde de mots – C’est la langue qui entre ! C’est la langue qui sort !

Personne ne peut voir, d’un coup, les six côtés d’un livre, ni toutes les faces d’une urne funéraire. Tous les deux contiennent de la cendre.

Les cendres de nos livres pèsent-elles plus ou moins que nos cendres ?

Disparu dans l’opacité du langage, nous restons clair comme le bruit de la langue.

La langue d’un ami est le plus doux des tombeaux, on ne s’y ennuie jamais.

Nous n’y avons plus à nous soucier de rien.

Nous n’y avons plus rien à faire qu’à nous laisser bercer, comme dans un nid moelleux, chaud et un peu humide.

Nous n’y souffrons plus, jamais.

Nous y avons la liberté d’un nuage.

Parfois le vent est lent et l’immédiat labile.

(avec des mots, en italique, de Pascal Quignard, Julien Blaine

& Jacqueline Cahen)