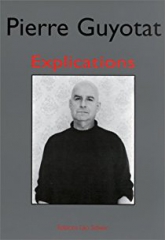

Robert Pinget, « Théo ou le temps neuf »

DR

« L’enfant dit tonton pourquoi il faut mourir ?

Le vieux répond ce sont les autres qui nous font mourir.

Pourquoi tonton ?

Parce qu’ils ne nous aiment plus.

Alors moi je t’aime alors tu mouriras plus.

Le vieux se rendort. L’enfant continue sa lecture.

Le merle est présent ou quelqu’un de sa descendance.

Siffle trois notes.

La forêt lointaine, le blé qui lève, les pruniers en fleurs, tout est dans l’ordre.

Des mots trop vite dits. La plume se rebiffe.

Mais le vieux s’en moque. Il dit va falloir une grande lecture pour assurer tout ça.

Qu’est-ce que c’est une grande lecture tonton ?

Celle qui ne tient compte ni de l’heure ni des saisons ni de rien que d’elle-même.

Elle est égoïste tonton.

Non, elle est libre.

Le scribouillard est pris de fou rire.

De son lit il tâtonne vers la table de chevet et reprend sa plume.

Il écrit passons à des souvenirs qui ne m’appartiennent plus. Où les trouver. Dans cette liasse de papiers là-bas, couverts d’une écriture inconnue.

Que mon désarroi soit ma force.

Répéter soit ma force.

Dans tes histoires des fois tonton on voit un vieux bonhomme qui monte dans les collines grises qui c’est ?

Je ne sais pas. Il ne m’a rien dit. Je le vois toujours de dos, jamais sa figure, il s’éloigne, il marche lentement, il n’arrivera jamais nulle part puisque je le revois chaque fois au même endroit en train de s’éloigner.

Mais tu le vois où ?

Dans ma tête.

Mais où c’est les collines grises dans ta tête aussi ?

Non, dans un pays de soleil, je les connais, je les aime.

Mais ton bonhomme il est triste on a pas envie de le rencontrer pourquoi tu l’écris ?

Parce qu’il m’oblige à l’écrire.

Alors il te parle ?

Non. Mais je sais qu’il doit être dans mon livre.

Comment tu le sais ?

Qu’est-ce que tu dis tonton ?

Des choses pour les enfants, mon ange. Tu es écrit là tu vois sur mon carnet. Jamais personne ne pourra dire que je n’ai pas dit la vérité. »

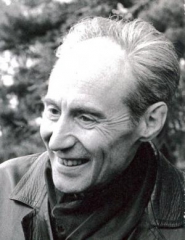

Robert Pinget

Théo ou le temps neuf

Minuit, 1991

Robert Pinget, né le 19 juillet 1919 à Genève est mort le 25 août 1997 à Tours. Il vivait depuis 1964 à Luzillé, en Touraine.