Friedrich Hölderlin, "En bleu adorable"

En bleu adorable

En bleu adorable fleurit

En bleu adorable fleuritLe toit de métal du clocher. Alentour

Plane un cri d’hirondelles, autour

S’étend le bleu le plus touchant. Le soleil

Au-dessus va très haut et colore la tôle,

Mais silencieuse, là-haut, dans le vent,

Crie la girouette. Quand quelqu’un

Descend au-dessous de la cloche, les marches, alors

Le silence est vie ; car,

Lorsque le corps à tel point se détache,

Une figure sitôt ressort de l’homme.

Les fenêtres d’où tintent les cloches sont

Comme des portes, par vertu de leur beauté. Oui,

Les portes encore étant de la nature, elles

Sont à l’image des arbres de la forêt. Mais la pureté

Est, elle, beauté aussi.

Du départ, au-dedans, naît un Esprit sévère ;

Si simples, sont les images, si saintes,

Que parfois on a peur, en vérité,

Elles, ici, de les décrire. Mais les Célestes,

Qui sont toujours bons, du tout, comme riches,

Ont telle retenue, et la joie. L’homme

En cela peut les imiter.

Un homme, quand la vie n’est que fatigue, un homme

Peut-il regarder en haut, et dire : tel

Aussi voudrais-je être ? Oui. Tant que dans son cœur

Dure la bienveillance, toujours pure,

L’homme peut aller avec le Divin se mesurer

Non sans bonheur. Dieu est-il inconnu ?

Est-il, comme le ciel, évident ? Je le croirais

Plutôt. Telle est la mesure de l’homme.

Riche en mérites, mais poétiquement toujours,

Sur terre habite l’homme. Mais l’ombre

De la nuit avec les étoiles n’est pas plus pure,

Si j’ose le dire, que

L’homme, qu’il faut appeler une image de Dieu.

Est-il sur la terre une mesure ? Il n’en est

Aucune. Jamais monde

Du Créateur n’a suspendu le cours du tonnerre.

Elle-même, une fleur est belle, parce qu’elle

Fleurit sous le soleil. Souvent, l’œil

Trouve en cette vie des créatures

Qu’il serait plus beau de nommer encore,

Que les fleurs. Oh ! comme je le sais ! Car

À saigner de son corps, et au cœur même, de n’être plus

Entier, Dieu a-t-il plaisir ?

Mais l’âme doit

Demeurer, je le crois, pure, sinon, de la Toute-Puissance avec ses ailes

approche

L’aigle, avec la louange de son chant

Et la voix de tant d’oiseaux. C’est

L’essence, c’est le corps de l’être.

Joli ruisseau, oui, tu as l’air touchant

Cependant que tu roules, clair comme

L’œil de la Divinité par la Voie Lactée,

Comme je te connais ! des larmes, pourtant,

Sourdent de l’œil. Une vie allègre, je la vois dans les corps mêmes

De la création alentour de moi fleurir, car

Je la compare sans erreur à ces colombes seules

Parmi les tombes. Le rire,

On le dirait, m’afflige pourtant, des hommes

Car j’ai un cœur.

Voudrais-je être une comète ? je le crois. Parce qu’elles ont

La rapidité de l’oiseau ; elles fleurissent de feu,

Et sont dans leur pureté pareilles à l’enfant. Souhaiter un bien plus

grand,

La nature de l’homme ne peut en présumer.

L’allégresse de telle retenue mérite elle aussi d’être louée

Par l’Esprit sévère qui, entre

Les trois colonnes souffle, du jardin.

La belle fille doit couronner son front

De fleur de myrthe, parce qu’elle est simple

Par essence, et, de sentiments.

Mais les myrthes sont en Grèce.

Que quelqu’un voie dans le miroir, un homme,

Voie son image alors, comme peinte, elle ressemble

À cet homme. L’image de l’homme a des yeux, mais

La lune, elle, de la lumière. Le roi Œdipe a un

Œil en trop, peut-être. Ces douleurs, et

D’un homme tel, ont l’air indescriptibles,

Inexprimables, indicibles. Quand le drame

Produit même la douleur, du coup la voilà. Mais

De moi, maintenant, qu’advient-il, que je songe à toi ?

Comme des ruisseaux m’emporte la fin de quelque chose, là,

Et qui se déploie telle l’Asie. Cette douleur,

Naturellement, Œdipe la connaît. Pour cela, oui, naturellement.

Hercule a-t-il aussi souffert, lui ?

Certes. Les Dioscures dans leur amitié n’ont-ils pas,

Eux, supporté aussi une douleur ? Oui,

Lutter, comme Hercule, avec Dieu, c’est là une douleur. Mais

Être de ce qui ne meurt pas, et que la vie jalouse,

Est aussi une douleur.

Douleur aussi, cependant, lorsque l’été

Un homme est couvert de rousseurs —

Être couvert des pieds à la tête de maintes taches ! Tel

Est le travail du beau soleil ; car

Il appelle toute chose à sa fin. Jeunes, il éclaire la route aux vivants,

Du charme de ses rayons comme avec des roses.

Telles douleurs, elles paraissent, qu’Œdipe a supportées,

D’un homme, le pauvre, qui se plaint de quelque chose.

Fils de Laius, pauvre étranger en Grèce !

Vivre est une mort, et la mort est aussi une vie.

Friedrich Hölderlin

Traduction André du Bouchet

in Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, 1977

Certains, au seuil du recueil, se contentent de rassembler. Jean-Paul Michel ne saurait se contenter de cela. Tel un savant jardinier, il taille, arrose, bouture, plante, rempote, greffe… C’est que Je ne voudrais rien qui manque, dans un livre est un ensemble marcescent, dans lequel l’auteur reprend, réordonne, coupe, ajoute, retranche, accole, exhume, disperse pour mieux réunir les textes qui composent son œuvre depuis l’orée des années 80 jusqu’à l’an 2000 – les précédents (1976-1996) étant réunis dans Le plus réel est ce hasard et ce feu, chez le même éditeur en 1997, édition revue et corrigée en 2006 – et que l’on a lu – différents – au fur et à mesure de leur parution, à quoi s’ajoute, ici, des cahiers inédits, pages sorties du purgatoire, lignes venues des limbes de textes improbables, abandonnés, à peine commencés peut-être.

Certains, au seuil du recueil, se contentent de rassembler. Jean-Paul Michel ne saurait se contenter de cela. Tel un savant jardinier, il taille, arrose, bouture, plante, rempote, greffe… C’est que Je ne voudrais rien qui manque, dans un livre est un ensemble marcescent, dans lequel l’auteur reprend, réordonne, coupe, ajoute, retranche, accole, exhume, disperse pour mieux réunir les textes qui composent son œuvre depuis l’orée des années 80 jusqu’à l’an 2000 – les précédents (1976-1996) étant réunis dans Le plus réel est ce hasard et ce feu, chez le même éditeur en 1997, édition revue et corrigée en 2006 – et que l’on a lu – différents – au fur et à mesure de leur parution, à quoi s’ajoute, ici, des cahiers inédits, pages sorties du purgatoire, lignes venues des limbes de textes improbables, abandonnés, à peine commencés peut-être.  1

1 « Si vous m’entendez, c’est que je serai morte depuis longtemps. »

« Si vous m’entendez, c’est que je serai morte depuis longtemps. »

« Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent

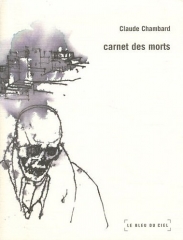

« Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent carnet des morts

carnet des morts « Lire est une vie surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait lieu de tous les liens qui me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt mes personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-books. Dans les heures d’esseulement et d’abandon, comme dans les heures de solitude épanouie ou dans celles où je jouissais d’une présence à mes côtés, lire fut toujours l’accompagnement — comme on dit en musique — indispensable.

« Lire est une vie surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait lieu de tous les liens qui me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt mes personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-books. Dans les heures d’esseulement et d’abandon, comme dans les heures de solitude épanouie ou dans celles où je jouissais d’une présence à mes côtés, lire fut toujours l’accompagnement — comme on dit en musique — indispensable. « Si c’était cette notion du temps incorporé, des années passées non séparées de nous, que j’avais maintenant l’intention de mettre si fort en relief, c’est qu’à ce moment même, dans l’hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petit sonnette qui m’annonçait qu’enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l’instant où je les avais entendus et la matinée Guermantes, je fus effrayé de penser que c’était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je pusse rien changer aux criaillements de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment ils s’éteignaient, pour le réapprendre, pour bien l’écouter, je dus m’efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l’entendre de plus près, c’est en moi-même que j’étais obligé de redescendre. C’est donc que ce tintement y était toujours, et aussi, entre lui et l’instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait tinté, j’existais déjà, et depuis, pour que je l’entendisse encore ce tintement, il fallait qu’il n’y eût pas eu discontinuité, que je n’eusse pas un instant cessé d’exister, de penser, d’avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore retourner jusqu’à lui, rien qu’en descendant plus profondément en moi. Et c’est parce qu’ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu’ils contiennent tant de souvenirs de joies et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l’ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux jusqu’à en souhaiter la destruction. Car après la mort le Temps se retire du corps, et les souvenirs, si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n’est plus et le seront bientôt de celui qu’ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d’un corps vivant ne les entretiendra plus.

« Si c’était cette notion du temps incorporé, des années passées non séparées de nous, que j’avais maintenant l’intention de mettre si fort en relief, c’est qu’à ce moment même, dans l’hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petit sonnette qui m’annonçait qu’enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l’instant où je les avais entendus et la matinée Guermantes, je fus effrayé de penser que c’était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je pusse rien changer aux criaillements de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment ils s’éteignaient, pour le réapprendre, pour bien l’écouter, je dus m’efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l’entendre de plus près, c’est en moi-même que j’étais obligé de redescendre. C’est donc que ce tintement y était toujours, et aussi, entre lui et l’instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait tinté, j’existais déjà, et depuis, pour que je l’entendisse encore ce tintement, il fallait qu’il n’y eût pas eu discontinuité, que je n’eusse pas un instant cessé d’exister, de penser, d’avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore retourner jusqu’à lui, rien qu’en descendant plus profondément en moi. Et c’est parce qu’ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu’ils contiennent tant de souvenirs de joies et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l’ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux jusqu’à en souhaiter la destruction. Car après la mort le Temps se retire du corps, et les souvenirs, si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n’est plus et le seront bientôt de celui qu’ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d’un corps vivant ne les entretiendra plus. David Gascoyne

David Gascoyne